ALLEGRO

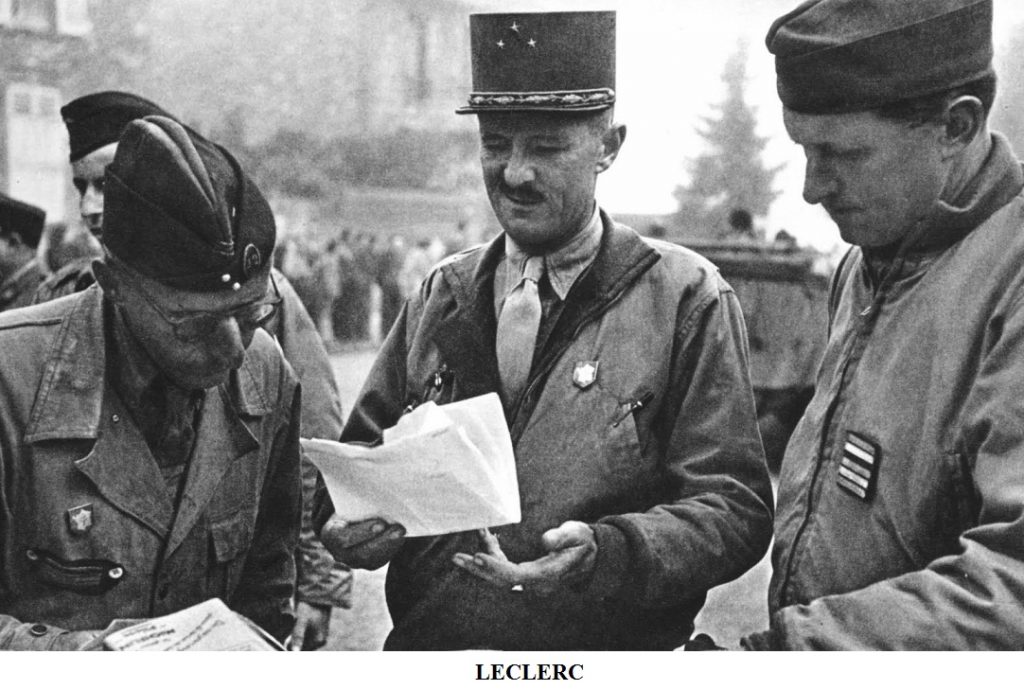

En Normandie, le général impose son rythme à la 2e D. B.

PAR une belle matinée d’été, la division prend la mer et vogue lentement vers son destin. Il fait chaud. Entassés sur les ponts, les hommes désœuvrés jettent de fréquents regards vers le large. Au grand mât du L. S. T. qui porte le général flottent deux pavillons :la flamme de guerre tri-colore à la croix de Lorraine et, en dessous, un pavillon moitié bleu, moitié blanc, où brillent deux étoiles, la marque du général.

En apprenant quel passager il allait avoir à son bord, le commandant du navire, un officier de marine américain, avait aussitôt envoyé un de ses hommes demander cette marque. Comme on n’avait à lui donner que la flamme de guerre, il insista pour savoir comment devrait être le « pavillon personnel du général Leclerc » et le fit confec-tionner par son équipage pendant la nuit. Si le général en fut vivement touché, ce n’est pas qu’il en ressentît de la satisfaction pour lui-même, mais bien parce que ce geste, par delà le commandant de la 2e division blindée, s’adres-sait à la France. Ni vanité ni orgueil, mais une profonde fierté nationale l’animait. Autant il s’irritait des honneurs, toujours excessifs à son goût, que lui réservaient les auto-rités françaises, autant il était sensible à ceux qui lui venaient des Alliés, car ils prouvaient que ses efforts et ceux de ses hommes avaient porté leurs fruits en contribuant à relever le prestige des armes de la France.

Alors que le soleil décline sur la mer, tous les visages se tournent vers l’avant des navires. L’horizon s’est ourlé d’une ombre étroite, imprécise mais certaine à tous les regards rivés sur elle : la France. Encore une nuit à passer au large des côtes avant de débarquer, et l’aube du 1er août 1944 se lève. Aube grise, mais quel soleil inonde tous ces hommes! Dans la rade encombrée d’innombrables bâtiments, les embarcations s’approchent du rivage. Ce n’est pas un débarquement, c’est une ruée et les mains se collent à cette terre, en prennent de pleines poignées qu’elles élèvent au niveau des yeux embués de larmes; quatre longues années ils ont rêvé de cet instant, et voici qu’entre les paumes rudes ils caressent enfin de la terre de France.

Le long de la jetée métallique à laquelle il a accosté, le général contient son émotion. Il n’aime pas s’extérioriser et la minute est trop poignante pour l’abîmer avec des phrases ; seuls quelques mots lui échappent, d’une voix sourde et bourrue qui trahit le bouleversement intérieur : « Ça fait bougrement plaisir, hein? »

Mais il n’a pas le temps de se recueillir, un général américain se hâte à sa rencontre. A peine les deux hommes se sont-ils serré la main qu’une nuée de journalistes les environnent, essoufflés et vociférants : il y a maldonne, ils attendaient le général français à la jetée suivante et n’ont pas pu le photographier en train de serrer la main du général américain, il faut qu’il débarque une deuxième fois ! Au bord de la colère, le général hésite une seconde, puis, vaincu par les supplications cordiales des journalistes, consent en souriant à donner une deuxième poignée de main. Après un court entretien avec l’Américain, il monte en voiture au milieu d’un véritable essaim d’appareils cliquetants que le command-car, en démarrant, écarte comme des sauterelles. Cet intermède l’a détendu. Tout de suite son rythme reprend, il s’inquiète des premières unités débarquées, envoie des officiers dans toutes les directions pour établir ses liaisons avec les états-majors des régiments et surtout prendre contact avec le P. C. du général Patton qui commande l’armée.

La situation des Alliés est bonne, une division blindée américaine a déjà percé au sud d’Avranches ; son succès et l’intrépidité de son chef enthousiasment le général qui dépêche un officier voir sur place comment les choses se passent; lui-même se rend aussitôt chez le général Patton et ses premiers mots sont pour lui demander quels ordres il va donner à la 2e D. B. Il le saura bientôt et dès que les dernières unités auront débarqué, il lancera sa division, lourde division blindée, mais si légère entre ses doigts, le long des routes du Cotentin, droit vers le sud.

Dans les déplacements en arrière duYront, il commence presque toujours par faire route à sa place dans la colonne, mais au bout de quelques kilomètres, il la dépasse et file seul en tête jusqu’à ce qu’il trouve un carrefour; le spectacle deviendra familier aux hommes, du général debout au bord de la route, à côté de sa Jeep, et regardant défiler ses unités. Son œil perçant ne laisse rien passer, ni les à-coups dans la marche, ni quelque défaut dans l’attitude des équipages. C’est ensuite à grande allure qu’il remonte la colonne pour reprendre sa place, ou pour la devancer à son point de stationnement.

Les premiers ordres d’opérations prévoyaient le rassemblement de la division sur une base de départ à l’ouest du Mans. Pendant que les unités effectuent leur mouvement, le général décide d’aller « voir ce qui se passe » dans la ville que l’on dit prise par les Alliés. Il pleut, les routes sonencombrées de véhicules. A quelques kilomètres du Mans, des soldats américains barrent un carrefour; défense de continuer, car la ville n’est pas encore libérée.

Les compagnons du général sont perplexes : « Où va-t-il passer la nuit? » II est parti avec une seule voiture et l’heure est trop tardive pour regagner le P. C., d’ailleurs en déplacement. Mais le général ne s’embarrasse pas de ces détails, il regarde autour de lui et, avisant une modeste masure au bord de la route, se tourne vers son aide de camp. «Ehbien, là… ça sera très bien. » A la hâte, on met un peu d’ordre dans une petite pièce qui servait de débarras et, roulé dans ses couvertures, il s’étend à même les mailles d’un matelas métallique. De leur propre initiative, le colonel qui l’accompagnait, l’aide de camp et le chauffeur monteront la garde devant la petite maison où il se repose tranquillement à quelques kilomètres du combat, dans une zone à peine libérée. Tel ses hommes l’ont connu, choisissant immédiatement la solution simple, sans se préoccuper de questions secondaires de confort ou d’excessive sécurité.

L’essentiel est de dormir un peu : il suffit de quelques couvertures et d’un toit, dont il s’assure au préalable que ses compagnons pourront aussi profiter.

Levé avec le jour, il apparaîtra sur le seuil, secouant les épaules et tout souriant de se trouver au milieu des siens, dans l’atmosphère saine et cordiale que créent sur l’aile de la Jeep les quarts de thé fumant et les paquets de biscuits américains.

Les troupes américaines descendues du Cotentin vers le sud,jusqu’après Rennes,se sont brusquement infléchies vers l’est et ont franchi la Sarthe, établissant une tête de pont au nord du Mans.

La mission de la division est d’atteindre Alençon et plus loin Carrouges à l’ouest d’Argentan, à la rencontre des troupes britanniques qui doivent descendre du nord en direction de Falaise. Nous sommes donc la branche sud d’une gigantesque tenaille qui doit se refermer sur les troupes allemandes situées dans cette région.

Pendant ces premiers combats, le général va sillonner les routes, se portant aux points où il sent sa présence le plus nécessaire, car la division est encore une débutante dans ce genre de bataille et il doit « porter le moral à bout de bras » jusqu’à ce qu’elle commence àprendre confiance en elle-même.

C’est ainsi que le 11 août, à Doucelles, il s’apprêtait à monter en voiture lorsqu’une grêle d’obus s’abattit sur le village; il resta debout, immobile au centre du carrefour que visait l’artillerie, pour donner du courage à ceux que ce premier contact intimidait encore.

A peine le bombardement terminé, il décide de continuer jusqu’au village voisin pour voir un de ses colonels; comme on lui proposait son scout-car, véhicule blindé mais peu maniable, il réclama sa Jeep. Quelqu’un ayant objecté qu’il y avait de nombreux snipers dans la région et qu’il était dangereux de circuler dans une voiture aussi peu protégée, il eut un geste d’impatience : « Ne faites pas tant d’histoires, la Jeep ira plus vite », et le voici parti dans la petite voiture découverte. Il n’a pas franchi un kilomètre qu’à un détour du chemin la voiture se trouve nez à nez avec un de ces fameux snipers qui, à deux cents mètres, au beau milieu de la route, ajuste son fusil. L’aide de camp qui conduisait donne un brusque coup de volant, tandis que le chauffeur décharge sa mitraillette qui s’enraye naturellement au premier coup, mais le sniper intimidé disparaît. Le général, enchanté comme s’il avait fait une bonne plaisanterie, envoie tout de même chercher son scout-car.

Le lendemain, la division avait progressé toute la matinée sans arrêt. Vers le milieu de l’après-midi, le général, trouvant que les éléments de tête ne bousculaient pas assez éner-giquement l’ennemi, les rejoignit et leur indiqua du haut d’une colline la manœuvre à effectuer; lui-même d’ailleurs fit appeler son propre char pour suivre le combat de plus près.

Assis sur la tourelle, une main sur le dur rebord d’acier, l’autre tenant ses jumelles, il suit avec attention l’évolution de ses blindés. Là-bas, ce village au bout de la route, c’est Champfleur, dont il veut s’emparer avant la nuit. Pour mieux voir, il fait monter son char à travers champs sur une éminence, l’arrête à l’abri d’une haie et braque ses jumelles sur le village. Ses compagnons s’apprêtaient à l’imiter, lorsqu’un grand éclat de rire les interrompit. La voix du général résonna joyeusement : « Hé là! nous avons fait des prisonniers! » et il désigna deux Allemands qui, surgis de derrière la haie, s’avançaient, les bras levés, vers la masse immobile du char de commandement.

Quelques instants après, il est dans le village où viennent d’entrer les premiers chars du commandant Rouvillois, son camarade de promotion. Les balles sifflent, les tuiles pieu vent des toits.

Au milieu de la place où brûle un « Panther », le commandant donne ses ordres pour l’occupation du village avec calme et précision. Il est là parfaitement à sa place et dans son élément. Le général aussi est dans son élément, mais est-il à sa place et sa présence en un pareil moment ne va-t-elle pas gêner les exécutants? Il en éprouve confusément la crainte qui se trahit par une nonchalance bien connue de ses officiers. Il ne peut jamais s’empêcher de se rendre lui-même à l’endroit capital de la première ligne, mais lorsque, arrivé là, il voit ses officiers absorbés par la direction des opérations, sa discrétion et son sens des réalités le contraignent à modérer son impulsion. Volontairement freiné, son pas devient alors sautillant, il se dandine légèrement, les mains enfoncées dans les poches, regardant de droite à gauche, comme si sa promenade sans but précis l’avait conduit là par hasard.

C’est ainsi que le commandant Rouvillois le vit s’approcher, affectant une indifférence que démentait l’éclat inquisiteur du regard; à peine ont-ils échangé quelques phrases brèves que de nouvelles rafales écornent les toits, et comme le général décline l’invitation qui lui est faite de se mettre à l’abri, le commandant, s’autorisant de leur camaraderie de Saint-Cyr, lui coupe la parole en riant mais avec fermeté : « Ah! non, mon général, tu ne vas pas rester là en plein milieu de la place. Ici, c’est moi qui commande, allez, mets-toi sous le porche. — Bon, bon », grommelle le général et avec un large sourire heureux il s’assied à cheval sur une chaise, sur le parvis de l’église. Puis, voyant un soldat boire du cidre qu’un habitant vient de lui offrir, il s’écrie gaiement : « Hé bien, alors, et moi? Je n’ai pas droit à un verre ! »

A la sortie du village, dans un pré où les éléments d’infanterie se sont rassemblés pour la nuit, le général s’est assis à côté de son char et donne ses ordres : « Pousser tout de suite des reconnaissances vers Alençon. »

La hâte dont il a fait preuve pendant toute cette journée a une raison bien simple : Champfleur est le dernier village sur la route d’Alençon. Le général veut passer la Sarthe pour que la division accomplisse sa mission et atteigne la région d’Écouché et d’Argentan; or, les seuls ponts praticables sont ceux d’Alençon. L’essentiel est d’y arriver avant l’ennemi, sinon il faudra monter toute une opération d’infanterie, voire appeler le génie, construire un autre pont, et cela coûtera des vies humaines, fera perdre du temps et compromettra l’ensemble de la manœuvre. D’où la nécessité de s’emparer de Champfleur avant la nuit pour essayer de pousser sur Alençon avant même le lever du jour. « Tout de suite », a dit le général.

Ses ordres donnés, après un dîner rapide, il se roule dans ses couvertures et s’endort. Au milieu de la nuit, un obus de mortier allemand tomba dans le pré et mit le feu à un half-track. Dans le bruit des moteurs immédiatement mis en marche, le général, brusquement réveillé, reprit d’un seul coup le fil de son idée : Alençon?

« Quelle heure est-il?

— Deux heures et demie, mon général. »

II appela un officier de liaison.

« Allez voir ce qu’ils font du côté d’Alençon. »

Une heure après, l’officier revient. Le général ne s’était pas trompé en craignant que les exécutants n’aient pas compris l’importance capitale de leur mission :

« Ils attendent le lever du jour pour marcher sur Alençon. »

II n’a pas fini sa phrase que le général est debout et enfile fébrilement sa canadienne :

« Vous avez une Jeep? Bon, allez, conduisez-moi là-bas. »

II fait nuit noire, sa propre voiture, son aide de camp, ses chauffeurs sont à quelques mètres ; mais plus rien ne compte pour lui que d’essayer, s’il en est temps encore, d’arriver jusqu’aux ponts avant les boches.

Le capitaine a pris le volant et démarre sans mot dire : le ton du général lui a suffi et ce silence de la silhouette maintenant immobile dans la Jeep, rares sont les officiers, de liaison qui osent le rompre.

Parvenu auprès des éléments de tête, le général ne se perd pas en explications inutiles; en quelques instants, la patrouille de chars légers et d’infanterie qu’il réclame est prête; il l’emmène avec lui et, guidé dans l’obscurité par un habitant, se dirige vers Alençon.

Ils arrivent bientôt en vue des premières maisons de la ville; aucun bruit ne trouble la nuit que le ronronnement des moteurs tournant au ralenti; au pied des murs, la Sarthe coule tranquillement, et là, dans l’ombre fraîche, l’arche du pont est intacte. Le général est descendu de voiture, son visage tendu s’éclaire d’un sourire et il s’assied sur le parapet avec un soupir de soulagement.

Il était juste temps : une demi-heure après, le command-car qui ramenait le général à son P. G. se trompe de route et rencontre une voiture ennemie; quelques coups de feu, un Allemand s’écroule et les autres se rendent. Ce sont des officiers d’état-major dont les papiers révèlent qu’une division allemande marche sur Alençon, elle aussi pour s’emparer des ponts : gagnée de vitesse, elle n’aura plus qu’à faire demi-tour.

Le général ne va pas s’attarder dans Alençon. Sa préoccupation constante reste la rapidité de l’action qu’il considère, à juste titre nous venons de le voir, comme une condition indispensable du succès; il s’efforce toujours de ne pas laisser à l’ennemi le temps de se reprendre, mais de profiter au contraire de son désarroi pour gagner du terrain.

Son P.C. l’a rejoint sur le pont même; cette installation, qui ne pouvait être en période d’opérations actives que provisoire, consistait uniquement à sortir de la voiture son porte-carte et sa serviette de cuir marron. Car il n’y a pas de vitesse possible sans mobilité. Il faut donc supprimer les bagages inutiles. Les organes de commandement eux-mêmes ont été réduits au strict minimum et le « P. C. Avant » ne constitue plus qu’une infime fraction de l’état-major, lequel demeure à plusieurs kilomètres en arrière et forme avec les compagnies de service ce que l’on appelle le « Quartier Général » ou plus simplement Q. G. Ces éléments, lourds et peu maniables avec leurs tentes et leurs nombreux camions, suivent de loin et tant bien que mal le rythme endiablé des unités de tête qu’activé sans cesse la canne du général. Il leur arrive cependant, tant l’avance de la division est audacieuse, de se trouver souvent en pleine zone de combat.

Quant aux quelques voitures du « P. C. Avant », elles collent avec le général aux unités de pointe et ont fini par prendre l’habitude d’être complètement « en l’air », c’est-à-dire sans véritable défense dans une région où l’ennemi circule de nuit entre et parfois derrière les combattants de première ligne ; cette insécurité, le général n’en a cure et en rit, non pas qu’il soit imprudent, mais parce qu’il perçoit avec une surprenante psychologie les réactions de l’adversaire, ce qui lui permet d’ « oser » impunément.

Mais si léger qu’il soit, le P. C. Avant est encore trop lourd pour suivre tous les déplacements du général qui l’abandonne constamment. Ses officiers se désespèrent de voir leur chef disparaître ainsi à chaque instant, au point que l’on a pu dire que le véritable P. C. du général, c’était

sa Jeep.

Malgré cette perpétuelle mobilité, les officiers de liaison savaient toujours où le trouver. Il leur suffisait de connaître le carrefour le plus important ou le point de passage obligé sur l’itinéraire de la division. C’est automatiquement là qu’il s’arrêtera au retour de ses visites en ligne, là que son P. C. Avant viendra le rejoindre pour une heure ou pour la nuit, l’endroit dût-il être le plus désert et le moins confortable,, car c’est là qu’on pourra le trouver facilement et vite, c’est là qu’il verra tout le monde passer et les colonnes dénier. Foin des châteaux retirés, foin des demeures confortables à l’accès difftcile, il veut être au centre, là où tout se passe.

Il restera donc assis sur son parapet où l’on viendra prendre ses ordres ; ils sont simples : « On repart. »

Les chenilles hurlent sur le pavé de la ville, les chars s’élancent, atteignent Sées et foncent en pleine forêt d’Ëcouves. Tandis que le colonel Dio charge par l’ouest en direction de Carrouges, à travers une zone absolument bourrée d’ennemis qu’il intimide en faisant pétarader toutes les armes de sa,colonne depuis les pistolets jusqu’aux canons des chars, le général va suivre l’itinéraire central. Si vous voulez savoir où le rejoindre, prenez la carte : vous apercevrez un carrefour au beau milieu de la forêt, n’hésitez pas, c’est là. Les officiers de liaison s’y arrêteront d’eux-mêmes et auront vite fait de repérer sous les pommiers, à côté du char Tailly et de la Jeep fidèle, le porte-carte qui dans l’herbe leur signale le P. C.

Le combat se déroule favorablement et l’ennemi gagné de vitesse reflue en désordre. Le lendemain, la division est en vue d’Argentan et coupe à Ëcouché la route nationale qui assurait encore le repli des Allemands vers l’est.

Or, un de nos détachements de spahis aurait dû se trouver dans Argentan et le général en était sans nouvelles. Il fallait qu’il sache… Puisque personne ne le renseigne, il ira voir lui-même pendant que son P. C. l’attendra au bord de la route.

A travers champs, s’avance la masse imposante du char Tailly, dont nul n’a besoin de savoir que le canon est en bois, afin qu’il y ait plus de place dans la tourelle. Le général est monté avec son aide de camp et un officier d’état-major.

« En avant… à Argentan. »

Le char, à toute allure, fonce sur la route droite tandis que les petits chars légers qui devraient le précéder, mais que le général, agacé par la seule idée d’une escorte, n’attendra jamais, essayent, loin derrière, de le rattraper.

A la hauteur des premières maisons de la ville, un spahi surgi d’un fossé fait signe au char de s’arrêter.

« Vous ne pouvez pas continuer sur cette route, elle est sous le feu d’un canon anti-char.

— Où est le colonel? gronde le général.

— Je ne sais pas, peut-être dans la ville. »

En maugréant, le général donne l’ordre de revenir de quelques mètres en arrière et de suivre les lisières des maisons.

Une vaste courbe décrite à travers champs l’amène en vue d’une étroite rue entre les murs blanchis de laquelle il s’engage.

Les clîars d’escorte ont disparu; des habitants sortent sur le pas de leurs portes, agitant les bras et applaudissant; … mais que disent-ils?

A mesure que le char s’enfonce dans la ruelle, l’officier qui, du fond de la tourelle, regardait par un périscope, voit toutes les bouches former les mêmes mots qu’il n’entend pas, mais qu’il devine : « Les boches ! » et toutes les mains se tendent vers le bout de la rue. Perché sur sa tourelle, assourdi par les hurlements du moteur, le général n’a rien entendu non plus.

Il n’y a pas deux solutions : devant la figure de l’officier se balancent les jambes du général; il empoigne le pantalon et tire vigoureusement. Le général se penche :

« Qu’est-ce qu’il y a?

— Mon général, ces gens disent qu’il y a des boches au bout de la rue, je vous rappelle que nous n’avons pas de canon.

— Ah!»

Un ordre bref dans le téléphone, le char stoppe. L’interrogatoire des habitants ayant confirmé que l’ennemi tenait toujours le centre de la ville, le général, furieux, fait faire demi-tour et rentre à son P. C.

Depuis huit jours, la division est arrêtée à l’ouest d’Argentan et tient ses positions, c’est-à-dire un des bords de l’étroit goulet par lequel les Allemands, au prix de lourdes pertes, tentent de s’échapper vers l’est de ce que l’on a appelé « la poche de Falaise ».

Le général a fait placer son camion P. C. en plein champ, sur la crête qui domine Argentan à l’ouest; et comme d’habitude à cent mètres d’un carrefour.

De l’autre côté d’Argentan, sur la colline où ils étaient installés, les artilleurs allemands pouvaient en apercevoir le toit dans leurs jumelles et de temps en temps ils s’amuseront à viser le petit point noir au-dessus de la crête.

Au bout de quatre ou cinq jours de tâtonnements, après le déjeuner, un obus finit par tomber à vingt mètres du camion dans lequel travaillait le général. Il en sort en souriant et se dirige vers le half-track de son officier de 3e bureau. A peine a-t-il franchi les deux cents mètres qui l’en séparent qu’une nouvelle explosion, toute proche, fait trembler le sol. Le camion P. C. a disparu sous un nuage noir. Lorsque la fumée se dissipe, on constate que la tente adossée au camion et où le général prend ses repas a été pulvérisée; des tables et des chaises il ne reste que des débris, les pneus du véhicule sont crevés et les vitres en miettes. Devant la figure consternée des officiers, le général éclate de rire comme s’il s’agissait d’une bonne farce.

« Bien visé. »

Mais ne voulant pas exposer son entourage inutilement, il donne l’ordre de replier le P. C. en arrière de la crête, dans un verger moins facile à repérer.

Pendant toute cette période, le général n’a pas cessé de penser à Paris, car les rumeurs les plus diverses circulent sur les intentions des Alliés. De toute façon ils avancent vers l’est, cependant que la 2e D. B. reste sur place à garder les bords de la poche de Falaise. Le général n’a jamais aimé l’immobilité; sa division est faite pour aller de l’avant. Avec un objectif comme Paris, à deux cent cinquante kilomètres, la pensée d’être à la même place depuis huit jours ne pouvait déjà que l’exaspérer; mais il y a plus : si Paris doit être libéré, il faut que ce soit par des Français, et si des troupes régulières doivent tendre la main à la population soulevée, ce doivent être les régiments français de la 2e D. B.

Les généraux du corps d’armée américain à qui il en a parlé ont déclaré qu’ils n’étaient pas compétents pour l’autoriser à abandonner sa mission actuelle. Qu’à cela ne tienne, il s’adressera plus haut.

Il écrit donc à plusieurs reprises au général Patton, allant jusqu’à menacer de donner sa démission si ses hommes n’ont pas l’honneur de marcher sur Paris. Puis, n’en pouvant plus d’attendre, il montera dans un petit avion d’observation d’artillerie et s’en ira au quartier général de l’armée. Il n’y obtiendra que des promesses.

Deux jours après, au lieu du « Lâchez tout » tant espéré, il recevra l’ordre d’exécuter une attaque sur le village de Chambois.

Il est onze heures du soir. Dans la tente où il a été convoqué par les généraux américains, il lit l’ordre d’opération et son visage s’assombrit. Il demande des explications; ses sourcils se froncent de plus en plus et son doigt se crispe nerveusement sur la carte. L’officier qui l’accompagne a compris que l’ordre ne lui plaît pas. La mission que lui donnent ces généraux américains, immobiles dans l’ombre à peine déchirée par une petite lampe à pétrole, est une mission d’infanterie, alors que ses hommes à lui sont des combattants de blindés, des spécialistes, longs à instruire, faits pour le combat rapide.

De plus, l’opération ne lui paraît pas payante. De la façon dont elle est conçue, il prévoit beaucoup de casse pour peu de résultats.

Or, il y a une chose que tout le monde sait à la division et qui est le secret de la confiance aveugle que ses officiers et ses hommes ont en lui, c’est que le général ne donne jamais que des ordres possibles à exécuter.

Souvent il a paru ordonner des opérations irréalisables, elles ont réussi.

On a dit qu’il avait de la chance, mais ceux qui se sont battus derrière lui savent bien que ce n’est pas une question de chance.

Il suffit de le voir, penché sur cette carte, la dévorant des yeux, la grattant de son doigt recourbé, il suffit de l’entendre poser ses questions brèves, ce n’est pas l’image du joueur qui tente sa fortune et la vie de ses hommes sur un coup de dés, c’est l’image d’un chef dont le génie militaire s’est forgé par des jours et des nuits de réflexions intenses, dont le cerveau magnifiquement ordonné a été soumis à la plus dure des disciplines que puisse s’imposer une intelligence humaine.

Oui, c’est bien cela qu’ils sentent, les hommes. Cette main sur la carte, cette main qui, de ses deux doigts tendus, leur a si souvent désigné les objectifs, ils peuvent lui confier leurs espoirs et leurs vies, elle ne les décevra jamais, elle fera d’eux des vainqueurs, mais elle saura aussi les défendre, car lorsque l’ordre reçu lui paraît impossible, jamais Je général n’hésitera à dire non!

Il n’est pas facile à un cbef de dire non, mais il n’est pas un homme comme les autres, lui, il n’est pas de ceux qui pensent à leur carrière, ni à leur propre gloire, il ne pense qu’à la France, et pour la France à ceux qui luttent pour elle : à ces hommes qu’il aime parce qu’ils sont comme lui prêts à tout donner pour libérer leur patrie. Jamais il n’hésitera à les lancer au combat, jamais il n’acceptera de les envoyer à la mort. Et là, dans cette tente obscure, il a conscience que c’est cela qu’on lui ordonne : l’opération contre une position demeurée très forte est mal préparée, ne pourra pas être soutenue par assez de moyens, ni exploitée par assez de réserves, elle coûtera beaucoup et rapportera peu. Il refuse.

Aucune indignation, aucune menace ne le feront changer d’avis. Le lendemain, il apprendra que l’opération a été abandonnée et c’est d’une façon très différente que plusieurs jours après, pilonnés par l’artillerie et l’aviation, les Allemands abandonneront Chambois en laissant de véritables amoncellements de morts sur le terrain, sans qu’il en coûte à l’infanterie alliée.

* * *

Mais l’ordre de marcher sur Paris n’était toujours pas arrivé. Et voici que le général apprend que les Alliés renonceraient à attaquer la capitale et se contenteraient de la contourner par le nord et le sud.

Cela n’était pas de son goût et il retourna dare-dare au P. C. du corps d’armée. Le général américain l’écouta et lui répondit à nouveau qu’il comprenait très bien, mais qu’une décision aussi importante était du ressort du général commandant l’armée et de lui seul. Pour la seconde fois, le général monte en Pippercub et s’envole vers le quartier général de l’armée.

Il n’en rapportera encore que des promesses imprécises et l’assurance que la division va recevoir l’ordre de se regrouper. Il n’y a pas de quoi calmer son impatience, au contraire; il se promène de long en large devant son camion P. C., tête baissée, les mains dans les poches de son pantalon de battle-dress, ou bien reste assis, immobile, la tête en arrière, les deux doigts de la main droite repliés sur la bouche, dans l’attitude qui lui est familière lorsqu’il réfléchit à un problème difficile. Nul n’ose l’approcher, car ses proches sentent que « ça ne va pas ».

De plus en plus nerveux et sans attendre la confirmation écrite de l’Armée, il donne l’ordre de regrouper la division et envoie un officier en rendre compte au corps d’armée. La réponse est une défense formelle de modifier le dispositif.

C’en est trop pour le général, qui prend sur lui, puisqu’il ne peut obtenir que sa division aille à Paris, d’y envoyer au moins un détachement léger.

Quelques heures après,le commandant deGuillebon prend la route de Rambouillet avec quelques chars et half-tracks. La nuit se passa sans rien de nouveau.

Mais dès que le corps d’armée apprit ce que le général venait de décider, les Américains se fâchèrent tout rouge et ordonnèrent le rappel du commandant de Guillebon.

Une troisième fois le général s’envole vers l’Armée, bien décidé à ne pas la laisser en repos tant qu’il n’aura pas obtenu gain de cause.

Il « Veut ».

Tout est affaire de volonté. Là encore, il est facile de parler de chance, ceux qui ont été à son école savent que rien n’aide mieux la chance qu’une inflexible volonté; ils n’ont qu’à se rappeler les paroles du général s’adressant à ses officiers, en Angleterre, à la veille de s’embarquer pour la France :

« Voyez-vous, dans l’existence, on ne réussit que si l’on « est obsédé par une idée. Actuellement, vous devez être « obsédés par votre rentrée dans la bataille, mais à partir « du moment où vous aurez mis le pied sur la terre fran-« çaise, soyez obsédés par la conviction que nous ne nous « relèverons pas avec des paroles ou avec des affirmations. « II nous faudra un effort gigantesque. »

Sa chance la voilà : obsession et effort. Ici encore, devant Paris il gagne. Il gagne, parce que ce qu’il demande est logique et essentiel, il gagne parce qu’il n’a en vue que l’intérêt général et que sa volonté répond aux besoins profonds de la France. Il gagne aussi parce que, ne cessant pas de poursuivre le but, il se trouve toujours là au bon moment et ce soir il se trouve sur le terrain d’aviation du quartier général de l’armée au moment où l’avion du général Bradley qui la commande s’y pose :

« Ah! vous voilà, mon général; je suis content de vous voir! Je reviens de chez le général Eisenhower et allais justement vous envoyer l’ordre de faire mouvement sur Paris. »

LARGO

La libération de Paris consacre la maîtrise de la Division et de son chef

LE jour se lève sur les collines de Normandie. Vergers et villages se sont vidés de leurs chars, de leurs camions, de leurs Jeeps. . –

Dans l’aube grise et pluvieuse, rassemblée le long des routes et des chemins creux, la division n’est plus qu’un seul corps ramassé sur lui-même, prêt à bondir. L’heure du départ arrive et sur le chemin de Paris c’est la ruée. Deux cents kilomètres sont couverts dans la journée, en ordre parfait, par les quatre mille cinq cents véhicules de la division.

A Rambouillet, le général va recevoir les premiers renseignements de ses éléments de tête au contact des Allemands qui résistent sur la route de Trappes. La radio arrête les colonnes et le général décide de passer la nuit dans la ville.

Le soir, il se rend chez le général de Gaulle arrivé lui-même à six heures et lui expose son plan de bataille.

Puis, lorsque les machines à écrire de l’état-major se furent enfin tues, les motocyclistes du P. C. portèrent aux unités l’ordre d’opérations pour le lendemain :

« Mission : 1° S’emparer de Paris.»

Le 24 août, sous un ciel maussade, le général montait en Jeep. Il n’était pas à proprement parler de mauvaise humeur, mais on le sentait tendu comme un arc, avide de renseignements sur la situation, impatient d’atteindre enfin cet objectif si proche où il savait que l’arrivée de ses troupes devenait d’heure en heure plus urgente. Une pluie diluvienne se mit bientôt à tomber; il s’aperçut à peine que sa canadienne le protégeait mal; il fallut que l’officier qui l’accompagnait lui offrît son imperméable pour qu’il se rendît compte que ses genoux étaient trempés. Les galons de capitaine sur les pattes d’épaules lui arrachèrent un sourire :

« Vous me rajeunissez. »

Dans un village où il s’est arrêté pour regarder défiler une colonne, les habitants l’acclament, lui offrent des bouquets de fleurs hâtivement cueillies dans les jardins, mais qu’ils ont réussi à nouer de rubans tricolores.

Il happe littéralement les officiers de liaison qui se présentent, les bouscule de questions; si les renseignements ne le satisfont pas, il explose et renvoie l’officier au galop à son colonel, puis le rappelle à nouveau une seconde après :

« Vous avez compris? hein?… Vous avez bien compris? Vous direz à X… que je ne veux sous aucun prétexte qu’il se laisse accrocher, vous entendez?… qu’il manœuvre… hein? allez, et dépêchez-vous. » Tout au long de cette journée, ce sera un tourbillon continuel d’officiers de liaison autour de sa Jeep, même lorsqu’il se déplacera, ce qui sera fréquent, car il ne pouvait tenir en place et voulait être partout à la fois.

Vers le soir, à Antony, il se promène dans la rue, seul, sa célèbre canne à la main. Ses officiers à distance le regardent,, car ils connaissent bien cette attitude. Il marche posément et sourit, mais ce n’est pas un sourire détendu, c’est un sourire derrière lequel on sent un intense bouillonnement intérieur, un sourire agité, instable comme si, malgré ses préoccupations, il se forçait à sourire pour se donner le change.

C’est que le combat ne va pas assez vite pour lui. Les Allemands s’accrochent durement au terrain, la division piétine, subit des pertes, s’énerve, et en même temps il sait ce qui se passe dans Paris : il a reçu de nombreux messagers dont le dernier en date, M. Petit-Leroy, est venu l’avertir que le gouverneur allemand aurait reçu l’ordre de faire sauter les ponts de la capitale.

Dans un sursaut d’indignation, il lui a confié une note pour von Choltitz par laquelle il l’avertit qu’il sera tenu pour personnellement responsable de toute destruction des monuments parisiens. Mais M. Petit-Leroy ne pourra pas s’acquitter de sa mission : au retour, il tombera sous les balles allemandes, aux côtés de l’adjudant du char du général qui avait réclamé l’honneur de l’accompagner.

Auparavant, le général avait envoyé un de ses Pippercub survoler Paris et lancer au-dessus de la Préfecture de police un message d’encouragement :

« Tenez bon, nous arrivons. »

II faut donc arriver, et arriver vite.

C’est à ce moment, alors que le sourire vacille sous la tension de sa volonté d’en finir, qu’il aperçoit le capitaine Dronne, un de ses plus anciens fidèles, dont il a souvent apprécié au combat l’ardeur à la fois fougueuse et réfléchie.

Voilà l’homme qu’il lui faut. Il le saisit par le bras, le secoue comme pour mieux le pénétrer des ordres qu’il lui donne, comme s’il secouait en lui les obstacles qu’il lui commande de vaincre :

« Ne vous laissez pas arrêter, laissez les points d’appui derrière vous et foncez. Vous entendez, il FAUT entrer dans

Paris… »

Posément, l’officier récapitule les ordres :

« C’est ça, droit sur Paris. »

II n’y a plus de sourire, le corps est penché en avant, le visage pourpre, toutes veines gonflées.

A minuit, le capitaine Dronne était dans Paris.

* * *

Comme le général l’avait prévu, les Allemands, se sentant tournés par l’arrivée du détachement Dronne à la Préfecture de police, ont dégagé pendant la nuit l’itinéraire de la Croix- de -B erny.

Le ciel aussi s’est dégagé et c’est sous un soleil radieux que le général donne le signal du mouvement.

Il est monté dans son scout-car, debout à côté du chauffeur, les deux mains posées sur le blindage du pare-brise. Derrière son escadron de protection et en tête des voitures de son P. C., il arrive à travers une foule en délire à la porte’ d’Orléans, d’où il coupe droit vers le centre de la capitale en direction de la place de la Concorde. Sur le parcours, la gare Montparnasse lui offre un poste de commandement commode, vaste, facile d’accès et central.

On apporta sur le quai, face aux rails, une table sur laquelle se posèrent les objets familiers, le képi, la canne, le porte-carte, la serviette de cuir.

Il vibrait encore de l’émotion qu’il venait de ressentir, mais sa joie s’exprimait sans phrases. Elle tenait toute dans l’éclat des yeux bleus, dans le sourire un peu las et comme confus et dans l’intense affection du regard qu’il posait sur ses compagnons. Le téléphone fonctionnait, aide précieuse pour suivre le déroulement des opérations et la progression des colonnes qui, par de larges itinéraires, évitant les blockhaus où l’ennemi se retranche, doivent toutes converger vers le seul point important : l’hôtel Meurice où siège von Choltitz. Frapper à la tête pour en finir plus vite. C’est à trois heures de l’après-midi que, s’étant rendu à la Préfecture de police, il y reçoit la capitulation du gouverneur du « Gross Paris ». Vêtu de son blouson kaki, le pantalon de battle-dress pincé dans les courtes guêtres de drap, le poing gauche posé dans la main droite ouverte, le corps penché en avant et d’aplomb sur les jambes écartées, le général regarde entrer le gros Allemand pâle et boufii.

Il lui demande son nom et lui désigne un siège d’un geste bref de la main droite : « Setzen sic sich. » Une fois les termes de la capitulation arrêtés, le général repart pour son P. G., emmenant von Choltitz avec lui pour lui faire signer les ordres de cesser le feu destinés aux points d’appui ennemis qui résistent encore dans la capitale. Il importe maintenant que le combat cesse rapidement dans toute la ville.

De retour à la gare Montparnasse, il y reçoit le général de Gaulle et lui rend compte de sa mission : l’ennemi a capitulé.

Les deux hommes se parlent peu. Unis par tant de souvenirs et par tant d’inquiétudes, mus tellement par les mêmes mobiles, ils n’avaient pas besoin de paroles pour communier intensément dans cette minute désormais historique. Leur silence est comblé de pensées identiques et les phrases brèves ne sont que des jalons sur le chemin d’une entente totale.

Le lendemain, aux côtés du général de Gaulle, il descend les Champs-Elysées. Mais au milieu des acclamations qui déferlent le long de la voie triomphale, son visage reste sombre : si Paris est libéré, l’ennemi n’est pas loin et les abords de la capitale sont encore insuffisamment dégagés.

Le soir même il réunit ses chefs de corps et gagne au matin suivant la Plaine-Saint-Denis où la division se déploie au nord de Paris.

L’atmosphère de ces journées est impossible à traduire fidèlement. C’est la guerre dans une ambiance de 14 Juillet.

Hier, les gens dansaient de joie et embrassaient les soldats dans les rues, tandis qu’à deux cents mètres, dans le crépitement des mitrailleuses et le tonnerre des explosions, des chars s’abordaient pour un duel à mort.

Aujourd’hui, songeant aux combats qui se déroulent au Bourget, à Gonesse, le général sourit machinalement aux acclamations qui s’élèvent sur le passage de sa Jeep.

Il s’est arrêté à la porte de la Chapelle. Un rassemblement se forme immédiatement et les gens accourent de toute part. Mais voici qu’arrivé un motocycliste apportant un pli pour le général. Pendant qu’il en prend connaissance, la foule s’approche et lui crie sa joie.

Le général s’est courbé sur son porte-carte; ce n’est pas le moment de plaisanter; à quelques kilomètres à peine, des hommes tombent. Les yeux durcis scrutent la carte, puis la quittent pour se perdre, mi-clos, dans l’intense réflexion. Mais la foule ne comprend pas et mille bouches l’appellent. Dans un geste de colère, il repousse brusquement les plus proches et, sur un ordre bref, des hommes d’un groupe de circulation routière forment un barrage et écartent le flot des curieux d’où s’élèvent des exclamations dépitées. Le général a repris son immobilité tendue, il se tourne vers un de ses officiers et commence à dicter un message, posément, par bribes longuement calculées. Voilà, la décision est prise.

Tandis que le motocycliste glisse le carré de papier jaune dans son ceinturon de cuir, le général se redresse lentement ses traits se détendent, les yeux perdus redeviennent présents, se posent sur la foule et commencent à l’apercevoir de nouveau. Un vague sourire apparaît, puis brusquement éclaire tout le visage : son esprit n’est plus au Bourget ou à Gonesse, il est là au milieu du peuple de Paris libéré, heureux.

Maintenant qu’il a donné son ordre, il peut s’accorder quelques secondes de détente.

La foule a senti qu’il revenait vers elle et les bravos redoublent.

Cette fois, il rit franchement, de tout son cœur. Il aime cette joie profondément humaine de la foule; il se dirige droit sur ella et, écartant le service d’ordre improvisé, s’y enfonce. Ses mains se tendent, caressent des têtes d’enfants, touchent de toute leur paume ce peuple de France fait du même sang et de la même chair que lui-même et dont le contact direct est pour lui la plus exaltante des récompenses et le plus nécessaire des réconforts.

Quatre jours après et seulement lorsqu’il estimera que l’avance des armées américaines assure la sécurité de la capitale, il reviendra s’installer dans une aile des Invalides pour travailler au regroupement et à la remise en état de la division.

Car Paris n’est qu’une étape. Aucun succès, aucune victoire, si prestigieux fussent-ils, n’auront jamais été dans son existence que des étapes sur le chemin de sa volonté de servir.

Cette volonté, tout en lui s’y subordonne, jusqu’à ses plus chères affections. Ce n’est que le 6 septembre, douze jours après son entrée dans Paris, qu’il s’autorise à partir en Pippercub pour cette demeure de Tailly dans la Somme où l’attendent depuis quatre années sa femme et ses six enfants.

Cette joie profonde de revoir les siens, de retrouver celle qui pendant les longs mois d’absence assuma, comme il le disait lui-même, « la tâche la plus difficile, celle de garder le foyer et d’élever les enfants », il y puise de nouvelles forces.

En Afrique, il parlait rarement de sa famille, pour la même raison de pudeur et de modestie qui lui faisait toujours garder le silence sur lui-même. Mais ceux à qui parfois il y avait fait allusion savaient avec quelle ferveur sa pensée se tournait sans cesse vers les siens. Fonder un foyer était à son avis, pour tous les Français, un devoir national aussi bien qu’un devoir de chrétien, et si sa parfaite discrétion l’empêchait d’aborder un tel sujet avec ceux de ses plus proches compagnons qui ne s’y étaient pas encore décidés, il ne manquait jamais, lorsque l’occasion s’en présentait, de les y exhorter avec une gaieté bourrue où se mêlaient impatience et regret. C’est que sa lumineuse bonté s’étendait à tous ceux qui participaient du même effort et du même idéal que lui. Il voulait sincèrement leur bonheur aussi bien dans les satisfactions précaires de la vie de campagne que par delà la victoire dans leur existence de demain, et ce bonheur n’était possible à ses yeux que dans la stabilité féconde dont son propre foyer lui reflétait l’image.

Ce court séjour à Tailly vaudra deux recrues à la division : les fils aînés du général, âgés de dix-neuf ans et dix-sept ans.

La veille du départ de Paris, le lieutenant de semaine de l’escadron de protection attendait avec impatience le moment de s’esquiver pour passer une dernière bonne soirée dans la capitale; un planton frappa à la porte du bureau :

« Mon lieutenant, il y a un type qui vient s’engager.

— Quoi? A cette heure-ci? D’où vient-il?

— Je ne sais pas, il dit qu’on lui a indiqué l’escadron, il n’est pas habillé, rien… »

Dans le couloir, le lieutenant se trouve en présence d’un tout jeune homme, mince, l’air un peu gêné. Mi-fâché, mi-amusé, il questionne :

« Mais tu es bien trop jeune pour t’engager, je ne peux pas te prendre comme ça, nous partons demain… Et puis pourquoi viens-tu ici, à l’escadron?

— On m’a dit de venir ici.

— Qui t’a dit ça ?

— C’est papa. »

Ahuri, le lieutenant tourne des yeux interrogateurs vers le planton et réplique en riant :

« Ah ça! tu te fiches de moi? Qui est-ce ton papa?

— C’est… le général. » Stupeur !

Le lendemain, Hubert de Hauteclocque quittait Paris avec l’escadron de protection.

Le général avait choisi avec soin l’unité à laquelle il allait confier ses fils, mais ce n’est qu’un mois après, en Lorraine, qu’il les fit appeler pour voir ce qu’ils étaient devenus.

De temps en temps, lorsque les opérations lui laisseront quelque repos, il les fera venir ainsi. Pas trop souvent, certes; il ne veut pas leur en donner l’habitude.

Dans ces rares occasions, le fidèle ordonnance préparait le repas avec un soin jaloux et savait toujours trouver un petit coin tranquille pour la table familiale à laquelle venait aussi s’asseoir un neveu du général.

Le général ne parlait guère de ses fils, mais lorsque la porte de son bureau s’ouvrait devant eux, une vague d’affection emplissait son regard, bousculait le sourire dont ses yeux bleus s’attendrissaient, et finissait par le secouer tout entier d’un rire de joie silencieuse; il posait ses deux mains sur les épaules de son fils :

« Alors? ça va bien?… »

Et pour quelques heures, la porte se refermait sur eux.

Mais vis-à-vis des tiers, le « général » prenait toujours le pas sur le « père », au point de paraître exagérément dur là où il n’y avait que crainte de se laisser aller à trop de tendresse.

Lorsque la conduite de l’aîné lui valut une proposition de citation unanimement approuvée par ses chefs aussi bien que par ses camarades, le général la refusa et il fallut que le chef de bataillon se fâchât :

« Vous n’avez aucune raison de vous y opposer; sa citation, il la mérite, ce garçon ! Et puis, après tout, mon général, c’est moi qui la propose, ce n’est pas vous ! »

Le général dut céder et la fierté du père, muette, n’en souffrit pas.

Ainsi fut-il toujours aussi dur pour eux que pour lui-même. Dans la tradition familiale qui avait forgé sa propre enfance, son amour paternel demeurait intérieur et répugnait aux manifestations amollissantes aussi bien qu’aux passe-droits. Seulement, dans ce domaine comme dans les autres, il ne se payait pas de mots, allait jusqu’au bout de ses principes et les appliquait impitoyablement.

Refoulant sa tendresse, il restait pur, et sur le glacis de cette rigueur volontaire, c’est l’affection des hommes qu’il suscitait autour des siens.

TEXTES EXTRAITS DE :

LE GENERAL LECLERC VU PAR SES COMPAGNONS DE COMBAT

Editions ALSATIA – PARIS 1949